L’art de se réaliser

Vous êtes-vous déjà dit « Moi je ne sais pas créer, ni dessiner » ou « ce n’est pas pour moi ces affaires-là » ? Cet article est pour vous. Le pouvoir de créer et être l’artiste de votre vie est un droit de naissance. Parfois, il s’agit de se demander : Si j’ai pu exister et réussir à me débrouiller malgré les difficultés de la vie, que puis-je accomplir d’autre que j’ignore ?

Se mettre en action

Le premier truc simple pour activer votre créativité, c’est de prendre un moment pour aller marcher seul (Doudet, 2024). Pourquoi marcher seul ? Parce que cela permet de vider votre esprit, sans ajouter de nouvelles distractions. Si la marche ne vous convient pas… dansez, chantez ou prenez du temps pour vous. Il est important que cela soit un moment plaisant pour vous.

La routine pour nourrir la créativité

Le Larousse définit le mot créer par : « réaliser ou concevoir quelque chose » (Larousse, 2025). Avant de créer, on commence par identifier ce qu’on aime ou un domaine qui suscite le désir de créer. Est-ce la décoration, la cuisine, écrire des textes, la photographie, le dessin, animer des ateliers ou la menuiserie ? Pour d’autres, c’est la danse, la musique, la couture ou l’improvisation. Bref, cela dépend de vos intérêts. Lorsque vous avez identifié ce que vous souhaitez créer, il reste à identifier comment, avec quoi, apprendre et pratiquer. Pratiquer quotidiennement. Vous ne savez toujours pas : explorez. Plusieurs des usagers du CAFGRAF démontrent déjà leurs aptitudes à se créer une vie satisfaisante en participant à des activités de groupe qui leur font du bien. D’autres en participant à des sorties qui les sortent de leurs zones de confort et leur permettent d’explorer.

Écrire ou dessiner pour se libérer

Oui, c’est difficile de trouver le temps le matin pour libérer son esprit en écrivant les 3 pages pour mettre en train sa créativité (Cameron, 1992). Un peu de patience et les mots inspirants finissent par venir (surtout quand on ne se préoccupe pas des fautes d’orthographe). Quand je le fais, j’écris tout ce qui me passe par la tête. C’est un peu comme une méditation écrite.

Rêver pour se créer

Le blogue Créativité et mieux-être (Lecours, 2025) transmet la définition de la créativité : « capacité, pouvoir qu’a un individu de créer… d’imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau ». J’ai appris en art-thérapie que l’imagination était le plus grand pouvoir de l’être humain. Pour imaginer, on a besoin de faire de la place à l’intérieur de soi par l’exercice physique, la méditation, l’écriture ou toute autre activité agréable qui vous donne la sensation de vous aérer. Puis, on regarde notre capacité de créer sous un autre angle. On peut commencer par se dire

« si j’essaie, je me demande ce qui pourrait arriver ». Un de mes auteurs préférés dit que le processus de création est ce qui est le plus important (Gosselin, 2005). En effet, c’est au cours du processus qu’on voit comment l’art arrive. J’ai souvent vu cela au CAFGRAF, que ce soit en cuisine, au centre de jour ou encore lors des ateliers d’art-thérapie. Je vois la créativité à l’oeuvre quand vous laissez faire vos mains et vous vous laissez un peu de place à vous exprimer.

Cela m’arrive aussi d’être exigeante avec moi-même, de ne plus croire en mes capacités. Avec la pratique, je me rends compte combien ces périodes d’incertitudes sont importantes. Tolérez cet inconfort, osez vous remettre en question. Avec le temps vous verrez ce qui va émerger. Bien avant d’être art-thérapeute, j’écrivais combien j’avais besoin que la vie m’amène ailleurs que ma carrière de l’époque. J’ai eu de l’aide pour le découvrir, puis j’ai décidé de faire des changements et de l’espace. Le parcours pour me réaliser a été long, mais ce fut un voyage tellement enrichissant. Je me suis permie d’être moi et d’apprendre ce que j’avais le goût d’approfondir. Sans le savoir j’étais en train de faire de « l’art existentiel » (Boutet, 2023), je travaillais à ma propre réalisation. Tout ce que je savais, c’est que je voulais créer avec mes mains et être en relation avec d’autres personnes.

Conclusion

Vivre une vie enrichissante est à votre portée. Prenez le risque de regarder votre vie sous un autre angle et identifiez ce que vous voulez vivre pour le reste de votre vie. Pour moi, c’est là que le travail (enrichissant) a commencé. Aujourd’hui, avec vous je vis une vie que j’ai d’abord imaginée et rêvée. À travers le centre de jour, je suis témoin de vos élans créateurs en création individuelle ou collective. Je suis témoin de comment cela contribue à une vie collective Cafgrafienne satisfaisante.

Références

Boutet, D. (2023). L’intelligence de l’art : Regard sur les principes organisateurs de l’expérience artistique. Presses de l’Université du Québec.

Cameron, J. (1995). Libérer votre créativité : la bible des artistes. J’ai Lu.

Doudet, C. (2025). Comment être créatif au quotidien. Caroline Doudet. com https://carolinedoudet.com/2024/11/11/comment-etre-creatif-au-quotidien/

Lafont, D. (2025). Comment nourrir sa créativité au quotidien. Les éditions la plume assumée. https://dlrevision.com/comment-nourrir-sa-creativite-au-quotidien/

Lecours, N. (2025). Créativité au quotidien : 8 situations. Créativité et mieuxêtre. https://creativiteetmieuxetre.com/creativite-au-quotidien-8-situations/

Démystifions la communication

La communication sexuelle, c’est la communication des pensées, des désirs, des préférences et des problèmes au niveau sexuel ou relationnel (Gillespie, 2017). Celle-ci permet par exemple de s’adapter aux autres ou de négocier de façon saine face à différentes situations (Amato et al., 2014). Elle permet aussi d’explorer la sexualité, de vivre de nouvelles expériences et d’avoir une vie sexuelle plus excitante, épanouissante et satisfaisante ce qui est associé à une vision davantage positive de la vie ainsi qu’à une meilleure santé mentale et physique (Gillespie, 2017). La sexualité étant autrefois un sujet très tabou, ce n’est pas tout le monde qui a eu accès à des représentations saines de la sexualité ou à une éducation sexuelle complète.

Les personnes ayant de la difficulté à reconnaitre les émotions d’autrui auraient des relations sociales de moindre qualité ainsi qu’une difficulté à maintenir ces relations (Nelis, 2014) ce qui est associé à l’anxiété et la dépression ainsi qu’à une adaptation de moins bonne qualité (Nelis, 2014). De plus, pour certaines personnes, l’intimité se retrouve à travers la communication et le manque de celle-ci peut mener à du ressentiment, des problèmes relationnels (ex. : sentiment d’incompatibilité) et/ou des difficultés au niveau de l’estime de soi (Gillespie, 2017).

La santé mentale est nécessaire pour affronter les facteurs de stress et pour gérer le bien-être émotionnel et physique. Les personnes rencontrant des difficultés de communication se retrouvent désavantagées dans l’accès aux soins qui leur permettrait de se protéger face à certains facteurs de risque tel que l’isolement (Watson et al., 2021). Aussi, plusieurs personnes ayant des enjeux de santé mentale feraient face à davantage de risque d’abus et à une autodétermination réduite (Watson et al., 2021). L’autodétermination concerne la motivation des humains à faire des choix, avoir des buts et résoudre des problèmes. C’est d’avoir le pouvoir de décider pour soi-même. Grosso modo, la communication sexuelle est un élément important du bien-être sexuel tout au long de la vie entraînant des conséquences sur la santé mentale et les relations sociales.

Références :

Amato, É., Pailler, F. & Schafer, V. (2014). Sexualités et communication. Hermès, La Revue, 69, 13-18. https://doi.org/10.3917/herm.069.0013

Watson, Raghavendra & Crocker (2021). Mental health matters: a pilot study exploring the experiences and perspectives of individuals with complex communication needs, Augmentative and Alternative Communication, 37:2, 102-112, DOI: 10.1080/07434618.2021.1921845

Gillespie, B. J. (2017). Sexual synchronicity and communication among partnered older adults. Journal of Sex & Marital Therapy, 43(5), 441-455.

Nélis, D. (2014). Chapitre 4. L’identification des émotions d’autrui. Dans : Moïra Mikolajczak éd., Les compétences émotionnelles (pp. 59-88). Paris: Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.mikol.2014.01.0059

Image 1 : https://helloclue.com/fr/articles/dating-et-relations

Image 2 : https://helloclue.com/fr/articles/dating-et-relations/8-choses-a-savoir-sur-consentement

Je suis un homme, je n’ai pas besoin d’aide

Je me suis longtemps répété cette phrase lorsque j’allais moins bien dans ma vie, et je ne suis certainement pas le seul. Bien que je travaille dans la relation d’aide, j’ai encore cette barrière en moi m’empêchant de m’exprimer lorsque j’ai besoin des autres. Mais pourquoi c’est difficile pour un homme d’avouer son mal-être même à ses proches ?

Comme vous le savez peut-être, l’ALPABEM offre 10 conférences par année ayant comme sujet les différents enjeux touchant à la santé mentale. Pour commencer la saison, nous avons reçu l’animateur de radio et chroniqueur de télévision MC Gilles, de son vrai nom Dave-Éric Ouellet, pour parler de la demande d’aide chez les hommes. Durant la conférence, il a mentionné qu’il y a plusieurs années, il a été hospitalisé car il “avait touché le fond” et ne voyait plus la lumière. Sans entrer trop dans les détails, il disait qu’il ne voyait plus d’espoir, qu’il était persuadé que personne ne pouvait l’aider et qu’il était faible de ne pas pouvoir s’en sortir seul.

Son témoignage m’a beaucoup fait réfléchir sur moi-même et sur pourquoi j’ai un blocage quand je vais moins bien. C’est quand même hypocrite de ma part : je travaille dans un organisme en santé mentale, j’encourage l’autre à s’ouvrir quand le bobo est trop douloureux, à venir chercher l’aide des professionnels ou de leurs proches, mais moi-même je m’empêche de me montrer vulnérable devant les autres.

Ce n’est pas nouveau que la société voit l’homme comme étant stoïque, en contrôle, fort, invincible, etc. Lorsque vous pensez à un “vrai” homme, qui avez-vous en tête ? Pour ma part, je pense à Clint Eastwood et James Bond. Ces modèles, provenant souvent de notre enfance, ont depuis longtemps influencé l’image de la masculinité et inconsciemment, nous l’avons internalisé. Dans les situations difficiles, nous avons appris à serrer les dents et à continuer d’aller de l’avant, coûte que coûte. Lorsqu’elles deviennent trop envahissantes, la consommation de substances, comme l’alcool ou les drogues, devient souvent la solution. Mal adapté, mais une solution quand même.

La santé mentale est un sujet très tabou pour l’homme. La peur d’être perçu comme faible parce qu’on souffre de dépression, par exemple, fait en sorte que les hommes vont beaucoup moins consulter, ou vont attendre au dernier moment pour le faire. Avouer que l’on pourrait avoir besoin d’aide vient attaquer l’ego que nous avons construit de nous-même. Initialement conçu pour nous protéger, notre égo vient ici mettre des bâtons dans les roues.

Ce n’est pas pour rien que le taux de suicide au Québec est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes : quand ça va mal, les hommes se renferment, attendent d’être au bout du rouleau et la seule solution qu’ils voient est d’en finir avec tout.

Je vous pose la question : c’est quoi être fort ? Dans les années 1700, c’était d’être capable de bûcher du bois pour survivre à l’hiver en même temps que d’être capable de chasser le souper et de défendre le pays contre les Anglais. L’homme avait le rôle de pourvoyeur et de protecteur de sa famille, ne laissant pratiquement aucune place à l’émotivité. Bien que notre réalité ait fortement changé depuis, le fond reste le même : un homme, ça fait ce qu’il faut pour surmonter les obstacles et ne fuit pas devant l’adversité.

Avec ce qu’on vient de nommer, est-ce qu’être fort veut dire fuir nos émotions et enterrer notre mal-être ? Ou ça serait plutôt d’attaquer nos problèmes en pleine face et de prendre les vrais moyens pour les régler ? Lorsque vous déménagez, personne ne vous perçoit comme faible si vous dites “Viens m’aider, on va monter le frigo”. C’est le même principe lorsque vous dites à un ami ou un intervenant que ça va moins bien. Personne ne vous dira “ Ben là, t’es capable de t’en sortir seul, y’a rien là !” ou bien “ Hey tu commences à être lourd avec tes problèmes, je préfère que tu arrêtes de m’en parler.”

Même qu’à l’inverse, en demandant à un autre homme que vous avez besoin de parler, l’autre va se sentir important et prendra son rôle masculin de protecteur et de sauveur. Quoi de plus valorisant que de se faire dire “J’ai besoin de toi” ? Chacun est gagnant dans l’affaire : vous vous sentez mieux de vous être confié, et l’autre se sentira important. Votre relation sera plus forte et qui sait, peut-être que l’autre sera encouragé à s’ouvrir à vous aussi.

Je vais quand même vous l’accorder, ce n’est pas facile de s’exprimer quand nous ne sommes pas habitués. Oui ça fait peur, oui on ne sait pas trop comment faire, mais croyez-moi que l’effort en vaut la peine. Au bout du compte, c’est peut-être votre vie que vous sauvez en vous confiant à quelqu’un d’autre.

La théorie des cuillères

Connaissez-vous la théorie des cuillères ?

Il s’agit d’une métaphore qui permet de décrire la quantité d’énergie que possède une personne dans une journée. La théorie des cuillères a été imaginée par Christine Miserandino, qui est atteinte du lupus, une maladie chronique. Elle avait l’impression que de nombreuses personnes ne comprenaient pas réellement ce que c’était que de vivre avec une maladie qui engendre des limitations au niveau de l’énergie. Essayer d’expliquer comment elle vivait sa maladie revenait à essayer d’expliquer la couleur bleue à un aveugle. Elle a donc inventé une métaphore à laquelle tout le monde pouvait s’identifier, la cuillère. Ici, une cuillère représente une unité d’énergie. L’idée est qu’une personne dispose d’un nombre limité de cuillères par jour, et que, chaque fois qu’elle fait quelque chose, elle puise dans son lot de cuillères (elle épuise son énergie). Sortir du lit, s’habiller, se laver, déjeuner, conduire sont des actions quotidiennes perçues comme anodines par la majorité, mais qui coûtent néanmoins des cuillères. Une personne qui ne vit pas de limitations d’énergie dispose d’un nombre illimité de cuillères. En d’autres mots, la majorité des gens ont suffisamment de cuillères pour passer à travers la journée. Ainsi, la plupart des gens n’ont pas à penser à leur énergie et à gérer les cuillères dont ils disposent. D’un autre côté, une personne qui vit des limitations dispose d’un nombre limité de cuillères. Ajoutons un niveau de complexité : le nombre de cuillères peut fluctuer d’un jour à l’autre selon les symptômes. La personne doit décider comment utiliser ses cuillères à bon escient pour pouvoir passer à travers la journée. Elle doit prioriser ses tâches et ses activités.

La théorie des cuillères et les problèmes de santé mentale

Si cette métaphore a été originalement pensée pour représenter le défi de ceux qui vivent une maladie chronique, elle est également pertinente pour comprendre les répercussions de la maladie mentale sur l’énergie. Prenons l’exemple de la dépression. Nous savons que la dépression peut se manifester par un état de grande fatigue. Les gens déprimés peuvent se sentir physiquement et émotionnellement épuisés. Ainsi, il peut leur être difficile d’accomplir des tâches de la vie quotidienne. Par exemple, une tâche qui semble simple, comme sortir du lit, peut demander plus d’énergie (de cuillères). Une autre caractéristique de la dépression est la difficulté de concentration. Ainsi, lire le journal peut être plus demandant et utilise plus de cuillères. J’ai tenté de représenter dans un tableau la métaphore en action lors d’une journée typique. Je conviens que l’exemple est très simpliste, et n’est absolument pas représentatif de la réalité de tous, mais

il permet de mieux visualiser les défis d’avoir un niveau d’énergie limité et la gestion qui en découle.

Utilité de la théorie

Déconstruire les stigmas

« C’est de la paresse », « il ne fait pas d’efforts » … Il peut être difficile de comprendre l’autre qui compose avec un niveau d’énergie diminué à cause d’une maladie « invisible », comme une maladie mentale. Du même coup, il est important de réduire la stigmatisation en rappelant que le manque d’énergie n’est pas un échec personnel ou un manque d’efforts. Cette théorie se veut donc un pont pour bâtir une compréhension commune et réduire les stigmas.

Une meilleure compréhension et empathie

La théorie des cuillères peut être utilisée pour aider les gens à comprendre que les personnes qui vivent avec certaines maladies doivent prendre des décisions difficiles quant à la manière d’utiliser leur énergie pour vivre leur vie. Cela aide à illustrer pourquoi ces personnes peuvent être épuisées et parfois incapables d’en faire autant qu’elles le voudraient.

Un moyen de communication

Cette métaphore peut aider à exprimer à l’autre son niveau d’énergie et son besoin de prioriser certaines tâches. « Je n’ai plus de cuillères » : en effet, c’est une image qui peut être utilisée pour signaler à l’autre son niveau d’énergie. « Je n’ai plus/pas assez de cuillères pour faire cette activité » : cela permet d’indiquer à l’autre qu’il est essentiel de prioriser certaines activités/tâches et que des choix doivent être faits.

Écouter ses besoins et ajuster ses attentes

La théorie des cuillères permet d’identifier ses priorités, ses besoins et ses limites. De plus, bien qu’il ne soit pas possible de contrôler le nombre de cuillères pour une journée, il est possible d’adoucir les attentes envers soimême. Par exemple, reconnaitre le besoin de se reposer ou de faire une sieste pour continuer la journée (pour renflouer la réserve de cuillères) ou encore accepter d’en faire moins. Elle permet aussi de réduire la culpabilité ressentie quand la personne a l’impression de ne pas en faire assez ou de décevoir son entourage. Cela permet d’éviter la comparaison, sachant que chacun débute sa journée avec un nombre différent de cuillères et qu’il fait de son mieux avec ce qu’il a.

Références:

https://www.psychologue.net/articles/la-theorie-des-cuilleres

https://butyoudontlooksick.com/articles/written-by-christine/the-spoon-theory/

https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/01/14/spoon-theory-chronic-ill -ness-spoonie/

https://www.mhainde.org/thespoon-theory-lens-on-mentalhealth/

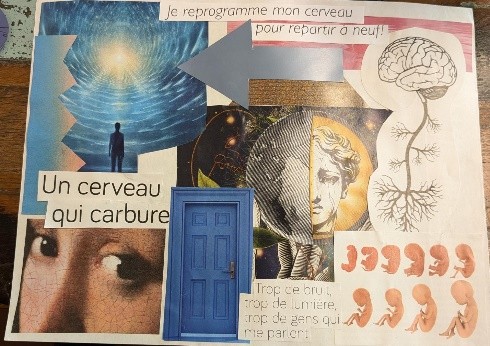

Le collage pour se faire du bien

Cet article portera sur le collage, un expérientiel régulièrement utilisée en art-thérapie. Il est également moins intimidant, car la personne utilise des images qui existent dans les magazines diversifiés (Stallings, 2016). Les effets du collage qu’on pourrait observer sont:

- Augmentation du sentiment de liberté, par exemple, par le choix des images

- Développement de l’autonomie

- Réduit le sentiment de dépendance envers l’intervenant.e qui accompagne

- Augmentation de la capacité de se structurer

La pratique du collage a notamment des effets au niveau des capacités cognitives. En effet, le processus implique plusieurs opérations : sélection, découpage, assemblage et collage. Cette pratique peut avoir pour effet de restructurer les fonctions cognitives (Lusebrink et Hinz, 2022). Une entrevue avec Dominik permet de mieux comprendre ce que peut apporter une pratique active du collage.

Entrevue avec Dominik

Quel est ton premier souvenir de collage ? Je devais avoir +/- 5 ans et j’avais découpé les jouets que je voulais pour créer un collage de ma liste de souhaits. J’avais placé le collage en dessous du sapin. Il y a environ cinq ans, c’est dans un centre pour femmes que j’ai pris goût au collage. Cette activité m’a permis de voir certaines peurs que j’avais.

Parle-moi de ton processus de collage et ce que cela t’apporte ? Cela répond à un besoin de couper. C’est déterminant, quand on coupe une image, on ne peut pas revenir en arrière. Parfois le collage se fait d’un coup, d’autres fois c’est par étapes. Par exemple, je peux passer du temps à découper une banque d’images. D’autres fois, je prépare les fonds qui vont recevoir les images choisies. C’est soit par thème ou pour exprimer quelque chose de particulier.

Quand je crée des fonds agréables à regarder, ça me sert à me remplir de la beauté des papiers et des images. Ça transforme des aspects négatifs de la vie. Aussi, la texture du papier qui supporte le collage est importante, il doit être assez épais et solide. Ça amène une sensation de concret, et ça aide que le collage reste intact avec le temps.

C’est aussi le résultat qui me motive, voir l’effet que ça peut donner. Par exemple, si je me sens fâchée, je découpe des images ou du papier à motifs. Si j’ai de la peine, je monte une histoire avec les images. Ce qui est important c’est de mettre ce que le cœur a envie de voir, pas la tête. Le cœur qui voit est différent du cœur qui ressent. Aussi, le cœur qui ressent et qui voit est dans l’action. Il voit mieux ce qui est réel.

À la fin d’une séance de collage, je me sens bien, calme, souriante et rarement déçue. Ça facilite ma capacité de choix et d’affirmation dans la vie de tous les jours. Cela apporte une forme de coupure et de changement ou encore du lâcher-prise. Aucune image n’apparaît pour rien. Les images ont toujours une signification.

Comment tes collages parlent-ils de toi ? J’ai fait plusieurs collages avec des photos de moi. Cela m’a permis de m’accepter. J’ai pu me voir, agrémenter autour des photos et ajouter ce qui faisait du sens. Tu sais, quand on est en crise on ne s’aime pas. Faire des collages avec des images de moi, m’a aidé à mieux m’aimer. Le collage a eu aussi pour effet aussi de m’aider à réapprivoiser ma famille.

Que peux-tu ajouter en ce qui concerne le collage ? C’est complètement ailleurs… Ça me procure du bien-être et de la satisfaction aussi. Puis quand un collage est commencé, c’est à l’infini. Tu peux le changer tant que tu veux : colle, décolle, recolle… Je retouche encore certains collages que j’ai faits il y a 5 ans.

Quand j’ai besoin de retravailler le passé, même si je sais que je ne peux pas le changer, je peux le rendre plus beau. Une citation de Dominik ressort d’un de ses collages : »cela semble toujours impossible, jusqu’à ce que ce soit fait ». En montrant ses collages, elle ajoute : quand je vois que je peux faire tout ça, c’est une forme de thérapie autonome, que j’ai faite seule. Quand j’en parle avec mon psychiatre, il me dit de continuer.

Dominik conclut qu’elle a commencé à faire des collages avec son conjoint et voit que cela amène des discussions intéressantes. On met notre jugement de côté et on se met en mode découverte. Quand on n’est pas capable de parler avec les mots, on peut parler avec les images. Tout le monde peut découper, choisir et coller. Si tu n’arrives pas à choisir dans la vie, fais du collage, tu vas apprendre à faire des choix, exprimer et t’affirmer.

Conclusion

En art-thérapie, la personne qui utilise le collage, comme mode d’expression, va indiquer, par ses choix d’images, la direction de l’accompagnement (Landgarten, 1994). Si cet article vous a convaincu, je vous attends à partir du 5 décembre tous les jeudis à partir de 13h30 dans le local d’art pour découvrir votre processus créateur. Vous pourriez y découvrir comment le collège peut vous aider à créer une vie satisfaisante.

Références:

Landgarten, H. B. (1994). Magazine photo collage as a multicultural treatment and assessment technique, Art therapy, 11:3, 218-219. DOI: 10.1080/07421656.1994.10759089

Lusebrink, V.J. et Hinz, L. (2022). Expressive Therapies Continuum as a framework in the treatment of trauma. Dir, Juliet L. King, Art therapy, trama, and neuroscience: Theoretical and practical perspectives. Routledge.

Stallings, J. w (2016). Collage as an expressive Medium in Art Therapy. Dir: David E. Gussak and Marcia L. Handbook of Art therapy. John Wiley & Sons.

La séduction – séduire ou être séduisant ?

Vous lisez un titre sur la séduction et vous vous dites : « Enfin ! Des trucs pour devenir irrésistible et mettre fin à ma vie de célibataire ! ». Vous n’avez pas tort, mais vous verrez que la séduction, ça peut mener à d’autres choses que l’amour des autres. Dans cet article, nous verrons d’abord la définition de la séduction, puis les caractéristiques de la personne séduisante. Finalement, nous parlerons des avantages à devenir séduisant.

La séduction : qu’est-ce que c’est ?

Mais qu’est-ce que la séduction ? Nous commencerons par faire la distinction entre « séduire » et « être séduisant ».

Être séduisant, c’est « exercer un vif attrait par son charme, ses qualités. » (Larousse). On pourrait donc dire qu’être séduisant, ce n’est pas juste une question de beauté physique. En effet, plusieurs personnes diront qu’elles ont été séduites par la gentillesse, la douceur ou le rire de quelqu’un.

Maintenant, qu’est-ce que ça veut dire « séduire » ? Séduire, c’est « exercer sur quelqu’un tous les moyens de plaire (…) pour le faire agir dans un sens bien précis. » (Larousse). Quelle est la différence entre les deux termes ? Être séduisant, c’est la manière dont les autres nous décrivent alors que « séduire », c’est tenter de manipuler quelqu’un afin qu’il fasse ce que nous souhaitons (comme venir passer la soirée chez nous ou accepter une invitation au restaurant).

Quand quelqu’un nous trouve séduisant, est-ce que ça veut dire que nous sommes séduisants pour tout le monde ?

Une femme est séduite par un homme. Elle le trouve généreux et attentionné. Pourquoi ? Parce qu’il s’est offert pour l’aider à déménager. Il va se présenter avec son camion, à l’heure, sans quitter avant que tout ne soit terminé. Pensez-vous qu’une femme qui a déjà un camion et 5 amis sera séduite par un homme qui lui offrirait de venir avec sa camionnette ? Probablement moins.

Il est alors permis d’affirmer que de séduire, c’est de répondre aux besoins de l’autre ou de lui faire des promesses d’un avenir agréable. Quel genre de besoins ? Besoin de se sentir beau/belle, désirable, intéressant, unique, en sécurité et j’en passe. Vous, quand vous êtes en relation, comment aimez-vous que l’autre vous fasse sentir ?

Séduction et santé mentale

Mais quel est le lien avec les troubles de santé mentale ? On pourrait dire que chaque trouble amène des besoins bien spécifiques. Vous êtes anxieux ? Vous apprécierez probablement une personne qui vous apaise et qui tolère vos hésitations. Vous êtes dépressif ? Vous aimerez la présence de gens qui vous font rire, qui vont vous voir au lieu de vous inviter et qui tolèrent que vous disiez « non » à toutes les occasions de sortie qui se présentent. Vous êtes colérique ? Vous rechercherez des gens qui tolèrent de subir votre violence.

Pensez-y : si deux toxicomanes s’aiment parce qu’ils consomment ensemble, que se passera-t-il lorsqu’un des deux voudra se rétablir ? C’est un peu la même situation pour les autres troubles de santé mentale.

Et l’amour de soi là-dedans ?

Maintenant, je me permets de vous poser une grosse question : êtes-vous séduisant avec vous-mêmes ? Si vous hésitez à répondre, les prochaines affirmations pourraient vous aider à mieux comprendre.

Vous arrêtez de vous regarder dans le miroir parce que vous n’aimez pas votre reflet ? Vous faites souvent des choses pour les autres que vous ne faites pas pour vous-mêmes ? Vous avez de la difficulté à accepter les compliments ? Êtes-vous toujours en mode « critique » avec vous-mêmes ?

Si vous avez répondu « oui » à la majorité des questions, alors vous avez besoin d’une bonne dose d’auto-séduction. Voici un mode d’emploi très facile à suivre et qui vous permettra d’augmenter votre sentiment d’amour propre. En effet, si vous vous traitez comme quelqu’un d’aimable, les autres vous verront aussi comme quelqu’un d’aimable. Finalement, quand on apprend à s’apprécier, on se protège de la solitude : on n’est plus jamais seul, mais toujours avec une personne qu’on aime (nous-même). Voici quelques trucs faciles à appliquer.

Votre corps : En prenez-vous soin ? Quand vous rencontrez quelqu’un, préférez-vous une odeur de cendrier ou de propreté ? C’est beaucoup plus séduisant d’arriver avec des vêtements propres et des cheveux lavés.

Votre esprit : Vous donnez-vous le droit d’être fier de vous ? Êtes-vous attentifs à vos propres besoins ? Si vous ne prenez pas soin de vous, les gens qui vous regardent le remarqueront : « Si je suis en couple avec cette personne, elle ne prendra pas soin de moi ».

Vos émotions : Il n’est pas normal de se sentir triste lorsqu’on pense à l’amour, ni de se sentir découragé lorsqu’on voit son reflet dans le miroir. Vous êtes sévère avec vous ? Donnez-vous de l’amour ! Prenez soin de vous ! Sérieusement, qu’attendez-vous ?

Pour terminer cet article en douceur, je vous laisse sur une citation de Louise Hay : « Souvenez-vous, vous vous êtes critiqué pendant des années et ça n’a pas fonctionné. Essayez de vous aimer et voyez ce qui arrivera ».

Princesse Fatemeh Khanum “Esmat al-Dowleh” (1855-1905). Au 18ième siècle, une fine moustache était très jolie chez les femmes Perses. Sur internet, son nom a été modifié pour « princesse Qajar » et certaines personnes affirment faussement que 13 hommes se sont suicidés après qu’elle ait rejeté leurs avances. L’objectif de ce mensonge est de sensibiliser les gens à l’évolution des critères de beauté.

Le bonheur: un regard sur les jeunes canadiens

La quête du bonheur est universelle. Nous aspirons tous à atteindre cet état de bien-être et de plénitude intérieure. D’ailleurs, on dit que la jeunesse est l’une des périodes les plus heureuse d’une vie. Pourtant, ce discours semble aujourd’hui éloigné de ce que ressentent les jeunes canadiens. En effet, les jeunes canadiens rapportent un niveau de bonheur plus bas que leurs aînés. Cette disparité du bonheur est plus qu’une simple statistique : c’est un appel à l’action. Explorons ensemble le bonheur des jeunes.

Qu’est-ce que le bonheur?

Le bonheur peut être perçu comme une émotion passagère, qui va et vient selon les évènements de la vie. En réalité, le bonheur ne se résume pas à de simples moments de plaisir. Les psychologues définissent le bonheur comme un bien-être subjectif, qui implique une vie plaisante, significative et engagée.[1] En d’autres mots, le bonheur est une combinaison d’apprécier les petits moments de la vie et vivre une vie riche de sens.

Le bonheur des jeunes canadiens

Le Canada est reconnu comme un pays heureux : il se classe au 15e rang de l’indice mondial du bonheur sur 143 pays.[2] Néanmoins, un regard approfondi sur les chiffres révèle un tout autre portrait pour les jeunes Canadiens. En effet, si on prend en compte uniquement les personnes âgées de 30 ans et moins, le Canada chute à la 58e position. En revanche, si on ne tient compte que des Canadiens âgés de 60 ans et plus, le Canada se hisse au 8e rang mondial des personnes les plus heureuses. Cette différence marquante n’est pas propre au Canada : d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande affichent des tendances similaires, mais le Canada et les États-Unis sont en tête pour ce qui est de la disparité entre le bonheur des jeunes et celui des personnes plus âgées.[3]

Au cours des dernières années, le bonheur et la satisfaction de vie ont diminués chez l’ensemble des Canadiens, mais cette baisse est particulièrement marquée chez les jeunes adultes. Par exemple, le bonheur des jeunes à diminuer deux fois plus que celui des personnes plus âgées.[4] Ainsi, si 49 % des Canadiens se déclarent très satisfaits de leur vie,

seuls 36 % des 25-34 ans sont de cet avis, comparativement à 62 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus. [1]

Au-delà de la satisfaction de vie, il est important de souligné la diminution de la santé mentale chez les jeunes. En 2015, 67 % des femmes et 74 % des hommes âgés de 15 à 30 ans ont déclaré avoir une bonne santé mentale. En 2020, ces chiffres avaient considérablement diminué, avec seulement 33 % des femmes et 44 % des hommes dans ce cas.[2] C’est donc dire que 2 femmes sur 3 ne considéraient pas avoir une bonne santé mentale et un peu plus de la moitié des hommes.[3]

Les pistes de solutions

Les défis auxquels sont confrontés les jeunes sont multiples et complexes. Cependant, plusieurs pistes de solution peuvent être envisagées pour améliorer leur bien-être et leur bonheur. Considérant que cette baisse de bonheur est partagée par un ensemble des jeunes, il est impératif de considérer autant les solutions individuelles que systémiques:

- La santé mentale : La santé mentale est un facteur important du bonheur en général. Depuis les dernières années, la santé mentale rapportée par les jeunes canadiens est en déclin.[4] La santé mentale des jeunes doit être adressée et des ressources déployées pour soutenir la santé mentale des jeunes.

- Créer des relations de qualité pour contrer la solitude : Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans déclarent des niveaux de solitude en augmentation, bien qu’ils soient la génération la plus « connectée » de l’histoire. Les médias sociaux peuvent créer une fausse impression de connexion tout en renforçant le sentiment d’isolement. Cependant, la création de véritables relations authentiques et profondes peut aider les jeunes à se sentir plus connectés et moins seuls.

- Apaiser l’insécurité financière: Les soucis d’argent sont une source constante de stress pour plusieurs Canadiens, particulièrement les jeunes. Avec l’augmentation du coût du logement et du coût de la vie, il est difficile de pouvoir assurer une certaine sécurité financière. De nombreux jeunes doivent renoncer ou reporter des projets de vie tels que l’achat d’une maison ou même la parentalité en raison de leur situation financière précaire.[5] L’insécurité financière mine le bonheur en créant un sentiment d’instabilité et de peur face à l’avenir. Ainsi, des initiatives visant l’atténuation du stress financier pourraient améliorer la qualité de vie des jeunes.

- Impliquer les jeunes face au futur: Le monde évolue rapidement et, pour de nombreux jeunes, l’avenir semble incertain plus que jamais. Entre les changements climatiques et les tensions politiques, les jeunes sont moins optimistes quant à leur avenir.[1] [2]

Les jeunes ont besoin de sentir qu’ils sont partie prenante de leur avenir et qu’ils peuvent faire une différence. L’un des moyens d’y parvenir est de donner aux jeunes une voix dans les processus décisionnels qui les concernent, par exemple dans les politiques environnementales. C’est en donnant aux jeunes la possibilité de s’exprimer et ainsi d’avoir du pouvoir sur les politiques que nous pouvons les aider à se sentir plus optimistes, engagés et heureux.

Pour résumé, l’écart de bonheur entre les jeunes Canadiens et les générations plus âgées est une invitation au changement. C’est donc une occasion de faire sentir aux jeunes qu’ils sont soutenus, entendus et valorisés, notamment en accordant la priorité à la santé mentale, en favorisant les liens sociaux authentiques, en atténuant le stress financier et en donnant aux jeunes la possibilité de participer à l’élaboration de leur avenir.

Références :

[1] Psychomédia. (2013, 11 mai). Différentes conceptions du bonheur dans la recherche en psychologie positive. https://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2013-05-10/psychologie-positive-definitions-du-bonheur

[2] Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2024). World Happiness Report 2024. University of Oxford: Wellbeing Research Centre. https://worldhappiness.report/ed/2024/

[3 Idem.

[4] Newman, K. M. J. (2024, 21 mars). World Happiness Report Isn’t So Happy for Young Americans. Greater Good Science Center. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/world_happiness_report_isnt_so_happy_for_young_americans

[5] Statistique Canada. (13 septembre 2024). Study: Charting change: How time-series data provides insights on Canadian well-being. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240913/dq240913b-eng.htm

[6] Statistique Canada. (2021). Portrait of Youth in Canada: Physical Health & Behaviours. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-627-m/11-627-m2021011-eng.pdf?st=JhFSwBpJ

[7] Idem.

[8] Idem.

[9] Statistique Canada. (20 septembre 2023). Navigating Socioeconomic Obstacles: Impact on the Well-being of Canadian Youth. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240913/dq240913b-eng.htm

[10] Idem.

[11] Statistique Canada. (17 mai 2022). Hopefulness is declining across Canada: having children or strong ties to a local community associated with a more hopeful outlook. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220517/dq220517d-eng.htm

Le pouvoir, l’influence et leurs effets sur soi

Si on peut facilement oublier ce qu’on nous a dit ou fait, on oublie rarement ce qu’on nous a fait ressentir.

Le pouvoir qui nuit

Le pouvoir a ceci d’intéressant qu’il révèle parfois le pire côté de la personne, car elle peut se sentir légitime de faire ce qu’elle veut. Plus elle a de pouvoir, plus elle pourrait avoir l’impression que les règles ne s’appliquent pas à elle. Le milieu ou contexte dans lequel la personne évolue favorisera ou non des comportements nuisibles. Les contraintes liées à une position de pouvoir peuvent contribuer à ce que la personne reste insensible à ce que ressent autrui. Cela peut se manifester en favorisant leur point de vue et rejeter celui des autres. Cela peut aller jusqu’à une confiance excessive en son jugement, tout en dévalorisant celui des autres.

Le pouvoir qui aide

Une personne de pouvoir, qui démontre de l’empathie, prendra en compte d’autres points de vue. C’est sa responsabilité. Car, « le plus digne du pouvoir est celui qui en connaît la responsabilité » La Rochefoucauld). Une personne de pouvoir qui aide, c’est aussi quelqu’un qui influence les autres à se dépasser. Elle démontre son empathie en facilitant un espace qui favorise l’entraide et le développement des autres. En fait, le pouvoir qui aide est plus souvent celui qui est présent en général.

Les nuances

Est-ce que l’abus de pouvoir fait de la personne quelqu’un de méchant ? Pas forcément. Il est possible que cette personne ait été mise en contexte d’impuissance pendant un assez long moment. Il/elle en a peut-être bavé et son impulsion est de garder le pouvoir pour ne plus jamais ressentir d’impuissance. Cette même personne souhaite peut-être aussi faire avancer sa cause, celle d’un groupe ou d’une société (2), et ce à tout prix. Cela étant dit, une posture de pouvoir ne veut pas dire une position d’influence. On a le choix de s’éloigner ou d’essayer de changer les choses.

Incarner le contre-pouvoir

Face à un pouvoir malsain, certaines personnes vont incarner la force du contre-pouvoir. Un pouvoir sain est partagé entre des personnes qui développent un sentiment de confiance entre elles. Est-ce plus facile ? Rappelez-vous que l’effet du pouvoir fait ressortir le naturel. On peut utiliser son pouvoir de manière saine dans un contexte et de manière nuisible pour les autres dans un autre contexte. Les personnes qui ont de l’influence autour, font-elles ressortir le meilleur de vous ? Est-ce qu’elles remettent en question un comportement qui semble vous nuire ? Une discussion franche, même si elle apparaît désagréable, peut être nécessaire. Les dynamiques de pouvoir entre êtres humains sont à l’œuvre quand il y a du changement dans l’air. C’est alors que surviennent des conflits.

Exemple de situation

Par exemple, vous souhaitez cesser de boire de l’alcool. Les vendredis soir sont particulièrement difficiles, car vous sortez au bar entre amis depuis le Cégep. Celui qui garde votre groupe uni, vous dit : ‘’Allez, bois une bière avec nous, sinon tu brises le party’’. Vous souhaitez cesser de boire, parce que vous avez de la difficulté à vous relever des abus d’alcool les samedis matin. L’influence de cet ami et le besoin de faire partie du groupe vous tiraillent ? Cet ami, de son côté, souhaite peut-être que les choses ne changent pas. Vous ne voulez pas être trouble-fête. Donc, le désir de changement cause des remous dans l’entourage et c’est normal. Cela demande de l’ajustement et de l’empathie de part et d’autre, surtout si notre entourage a du pouvoir et de l’influence sur notre manière de vivre.

Pour vivre en résonance avec nos valeurs et nos besoins, il suffit d’être attentif à cet élan qui vient de l’intérieur de soi. Cet élan qui pousse et vous amène à être en cohérence avec vos besoins. On peut s’attendre de l’entourage qu’il nous encourage dans les changements qu’on souhaite apporter dans notre vie. Autrement, il se peut qu’on doive s’éloigner de certaines personnes qui souhaite nous influencer dans le sens contraire. Cela n’est pas nécessairement facile.

En conclusion

Je conclus en vous posant quelques questions. Comment contribuez-vous à aider les autres à se dépasser ? Oui, je sais, pas si facile qu’on aimerait le croire ! Est-ce qu’il vous arrive de tenter d’imposer votre point de vue et votre manière de vivre ? Comment est-ce que j’essaie d’aider les autres à se dépasser ou atteindre ses objectifs ? Qu’est-ce que je ressens face à une personne d’influence ? Une personne peut nous déplaire, car elle provoque un sentiment qu’on n’a pas envie de regarder. Il n’y a qu’à penser à la vague de personnes en situation d’itinérance. Cela nous dérange… Pourquoi ? On peut se poser la question suivante : quels sont les parties de soi, les valeurs, les besoins ou les rêves qui sont maintenus à l’écart et repoussés au fin fond de soi ? Chaque personne possède le pouvoir de s’accomplir et de se créer une vie qui répond à ses besoins et respecte la liberté d’agir et de penser des autres.

Références :

Vanessa Haugel (2016) https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.quel-effet-pouvoir-sur-etre-humain.1.2128944.html

Marie-France Bazzo (2024). Pouvoir et influence. https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-04-16/pouvoir-et-influence.php

Ghislaine Guérard (2008). Mastering the conflict game: getting ahead by exploring the hidden life of organizations. Éditions Yvon Blais.

https://theses.hal.science/tel-03139835v1/document

Bouxom, H. (2021). Le pouvoir en moi : rôle du soi-actif dans les effets du pouvoir social sur les performances et le jugement moral. Psychologie. Université de Nanterre – Paris X, 2020.

Good Life et l’outil WISER

J’ai lu The Good Life, qui explore les éléments clés du bien-être humain, notamment l’importance des relations sociales. Le livre souligne combien la qualité de nos liens affecte notre bonheur global. Il aborde la gestion des frustrations dans les relations et propose un outil, le modèle W.I.S.E.R., pour surmonter ces défis de manière constructive sans laisser les émotions négatives nuire à nos relations.

Avez-vous déjà commencé une nouvelle relation amicale avec enthousiasme, pour ensuite faire face à des frustrations inattendues ? Vous arrive-t-il d’éviter un conflit, espérant que les choses s’arrangent d’elles-mêmes, seulement pour voir la relation se dégrader ? Ce sont des situations auxquelles nous avons tous été confrontés.

Alors, comment naviguer dans ces moments difficiles ? Comment aborder ces situations de manière constructive ? J’aimerais vous présenter un outil pour gérer ces défis relationnels : le modèle W.I.S.E.R.

- Présentation :

En anglais, W.I.S.E.R veut dire “plus sage”. Il se compose de cinq étapes clés : « Watch » (observer, veiller), « Interpret » (interpréter), « Select » (choisir), « Engage » (s’engager), et « Reflect » (réfléchir).

Étape 1 – Observer :

L’observation débute par un regard candide sur la situation, sans jugement ni excuses, permettant de comprendre les choses telles qu’elles sont, loin des émotions immédiates. Il est essentiel de considérer le contexte global de l’interaction : l’environnement de la remarque, son adéquation et sa nature habituelle ou exceptionnelle. Ces éléments éclairent la dynamique de la situation. La curiosité aide à explorer les motivations de l’autre, sans excuser son comportement, comme une période difficile influençant son attitude. Observer ses propres réactions internes, comme des mains moites ou un cœur qui bat plus vite, fournit des indices sur son état émotionnel. Cette auto-observation, sans jugement, maintient la connexion avec soi tout en analysant la situation. Une observation neutre, semblable à celle d’un scientifique, permet de recueillir les informations nécessaires avant d’agir, offrant une meilleure préparation pour réagir de manière réfléchie et adaptée.

Etape 2 – Interpréter :

L’étape d’interpréter consiste à attribuer un sens aux actions et paroles des autres selon notre propre point de vue, qui peut varier d’une personne à l’autre. Bien que ce point de vue soit basé sur des raisons personnelles et des émotions, il est souvent incomplet, nous poussant à tirer des conclusions hâtives. Face à l’inconnu, notre cerveau comble les lacunes en émettant des hypothèses, comme : « Il a dit ça, donc je pense que c’est à cause de ça. » Cette démarche peut mener à des malentendus, d’où l’importance de vérifier nos interprétations auprès des autres. Les émotions, qui obscurcissent souvent notre jugement, prennent le dessus, rendant difficile une réflexion rationnelle. L’imagination s’emballe alors, amplifiant le problème. Parfois, la honte ou la gêne nous poussent à ignorer les conflits au lieu de les confronter. Pourtant, envisager d’autres perspectives, même si cela est inconfortable, est essentiel. En se demandant : « Qu’est-ce qui m’échappe ? », on peut sortir de cette boucle d’interprétation émotionnelle et aborder la situation de manière plus objective.

Étape 3 – Sélectionner :

L’étape de sélection est cruciale pour réfléchir aux meilleures options dans une situation donnée. Il est essentiel d’évaluer les choix disponibles et la marge de manœuvre dont on dispose, tout en considérant la situation dans son ensemble. Cela implique d’identifier les ressources internes (compétences sociales, gestion du stress) et externes (personnes ou outils d’aide). L’objectif est de choisir le scénario offrant la meilleure issue ou, à défaut, celui qui minimise les conséquences négatives tout en maximisant les bénéfices.

La sélection d’une option nécessite d’évaluer nos forces, défis et mécanismes de défense face au problème, ainsi que de réfléchir à l’intention derrière notre action. Si l’on souhaite préserver une relation, il faut peut-être adapter son approche. Nos choix sont influencés par notre expérience, notre individualité et des facteurs culturels.

Le temps accordé à cette réflexion est fondamental. Il ne s’agit pas seulement de choisir, mais aussi de mobiliser les outils appropriés, incluant parfois l’implication d’une tierce personne pour évaluer les alternatives. Enfin, il est crucial de bien peser les avantages et les inconvénients avant de décider.

Étape 4 – S’engager :

L’engagement intervient une fois les étapes de réflexion et de sélection achevées, et que l’option la plus adaptée a été retenue. À ce stade, il est essentiel de visualiser mentalement le scénario à venir ou de s’entraîner avec une personne de confiance. Cela permet de s’assurer que l’on est bien préparé et capable de mettre en œuvre les stratégies choisies de manière efficace.

Il est tout aussi important de vérifier si les stratégies sélectionnées sont réalistes et réalisables en fonction de nos capacités actuelles, des ressources disponibles et du contexte dans lequel nous allons agir. Ce qui semble pertinent sur le papier peut parfois nécessiter des ajustements en cours de route. En observant régulièrement ses progrès, on peut rester aligné avec ses objectifs et apporter les ajustements nécessaires pour maximiser les résultats.

L’engagement, c’est véritablement le moment où l’on passe du stade théorique à l’action concrète. Cette étape requiert à la fois flexibilité et détermination, car il peut être nécessaire de réajuster ses actions si les résultats ou les circonstances évoluent différemment de ce qui était prévu.

Étape 5 – Réfléchir :

La dernière étape du modèle WISER, réfléchir, correspond à un retour d’expérience complet après avoir agi. Il s’agit de prendre du recul pour évaluer ce qui s’est bien passé, les aspects à améliorer, et les leçons que l’on peut tirer pour l’avenir. Quelles ont été les conséquences positives et négatives de mes actions ? Quelles stratégies ont été efficaces, et lesquelles nécessitent d’être ajustées ?

Cette étape permet d’intégrer les enseignements de l’expérience vécue, afin de mieux réagir dans des situations similaires à l’avenir. Elle offre aussi l’occasion de faire un bilan émotionnel et cognitif, en identifiant les progrès réalisés et les domaines dans lesquels on peut encore grandir. Cette réflexion post-action est cruciale pour un développement personnel continu et pour affiner ses méthodes de prise de décision et d’action.

Conclusion

Ce modèle est conçu pour nous guider à travers les situations et événements relationnels émotionnellement complexes, en nous permettant de prendre du recul, de mieux comprendre nos émotions et de réagir de manière plus sereine et constructive. Que vous soyez en pleine tempête émotionnelle ou simplement à la recherche de moyens pour renforcer vos relations, le modèle WISER peut devenir un allié précieux dans votre quête d’un bien-être relationnel plus profond.